„Es geht um die Optimierung der Lebensqualität“

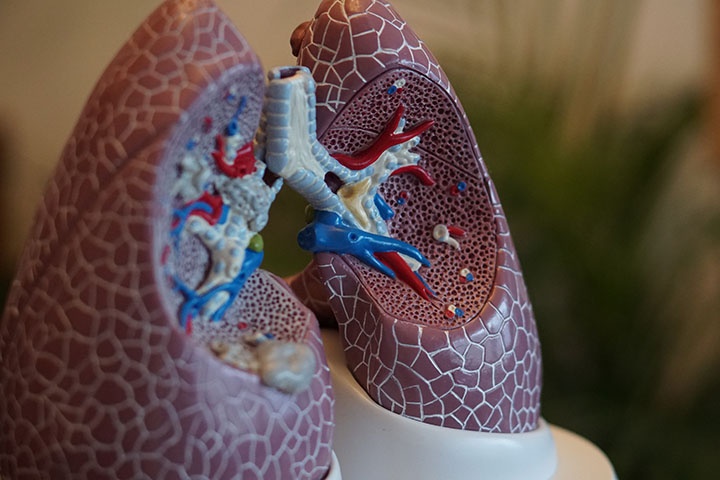

Lungenhochdruck – was zuerst vielleicht wie eine typische Volkskrankheit klingt, ist eine seltene und sehr ernstzunehmende Erkrankung, die im Prinzip jeden treffen kann. Fachleute sprechen von einer pulmonal arteriellen Hypertonie, kurz PAH. Das besondere Problem: Die Symptome sind vor allem zu Beginn der Erkrankung unspezifisch und mit häufigeren Krankheiten verwechselbar. Das macht es sehr schwierig, die Erkrankung zu erkennen. Dabei ist eine frühe Diagnose entscheidend. Wir haben mit dem Experten PD Dr. med. Hans Klose über Symptome, Diagnose und die Behandlung von PAH gesprochen.

PD Dr. med. Hans Klose (Bild: privat)

Beginnen wir mit den Grundlagen: Was ist Lungenhochdruck bzw. PAH überhaupt und wer kann die Krankheit bekommen?

Dr. Klose: Lungenhochdruck ist eine Erkrankung von Herz und Lunge, bei der sich die Blutgefäße in der Lunge verengen und dadurch zu einem zu hohen Druck in der Lunge führen. Die Folge ist, dass das rechte Herz gegen diesen viel zu hohen Druck an arbeiten muss und auf Dauer seine Leistung nicht erbringen kann. In der Folge kommt es dann zu einem Herzversagen.Grundsätzlichkann jeder eine PAH bekommen. Es gibt jedoch Patientengruppen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Das sind zum Beispiel Menschen mit bestimmten Bindegewebserkrankungen, wie die Systemische Sklerose, HIV-Patient:innen und insbesondere Menschen mit einem angeborenen Herzfehler. Auch wenn dieser bereits in frühen Jahren operativ korrigiert wurde

Warum ist es so wichtig, PAH möglichst früh zu erkennen und zu behandeln?

Dr. Klose: Die PAH ist selten und die Symptome, wie Atemnot oder Erschöpfung, sind vor allem anfangs unspezifisch. Lungenhochdruck kann deshalb leicht mit anderen häufigeren Krankheiten, wie zum Beispiel Asthma, verwechselt werden. Bei vielen Patient:innen treten oft erst dann Symptome auf, wenn die rechte Herzhälfte bereits in ihrer Pumpfunktion deutlich eingeschränkt ist. Damit es erst gar nicht so weit kommt, ist es wichtig, Lungenhochdruck früh zu erkennen, um dann eine wirksame und gezielte Therapie einzuleiten.

Bei welchen Symptomen sollte man hellhörig werden?

Dr. Klose: Die typischen Symptome sind zum Beispiel zunehmende Atemnot, ein Druckgefühl im Brustkorb, unerklärliche Kreislaufprobleme und Erschöpfung oder ein plötzlicher Leistungsabfall. Auch wenn die Luftnot trotz einer Behandlung, zum Beispiel wegen eines vermeintlichen Asthmas, bestehen bleibt, sollte man einen Spezialisten oder eine Spezialistin aufsuchen.

Können niedergelassene Kardiolog:innen oder Lungenfacharzt:innen die Symptome – in den meisten Fällen Luftnot oder Zeichen der Herzschwäche – nicht vollständig erklären, sollten Patient:innen mit einer sogenannten Verdachtsdiagnose idealerweise an Expert:innen in einem Lungenhochdruck-Zentrum zur weiteren Diagnostik überwiesen werden. Dort erfolgt in der Regel zur Diagnosesicherung eine Rechtsherzkatheter-Untersuchung. Dabei werden der Gefäßdruck und der Gefäßwiderstand in den Lungen sowie die Herzleistung gemessen.

Welche Bedeutung haben die Lungenhochdruck-Zentren für die Behandlung von PAH-Patienten?

Dr. Klose: Lungenhochdruck ist eine sehr seltene, komplexe und dazu lebensbedrohliche Erkrankung. Und Medizin ist eine sogenannte Erfahrungswissenschaft, das heißt, je mehr Erfahrung mit einem Erkrankungsbild besteht, desto höher ist in der Regel die Qualität der ärztlichen Versorgung. Das kommt natürlich den Betroffenen zugute. Und deswegen ist es gerade für Patient:innen mit seltenen Erkrankungen, wie PAH, essenziell wichtig, in Zentren mit hoher Expertise behandelt zu werden. Diese Expertenzentren müssen zudem bestimmte behördlich definierte Qualitätskriterien erfüllen.

Wenn die Erkrankung diagnostiziert ist: Wie kann PAH behandelt werden?

Dr. Klose: Heilbar ist die Erkrankung leider nicht, aber sie lässt sich – vor allem bei frühzeitiger Diagnose – mit Medikamenten und begleitenden, sogenannten supportiven Maßnahmen gut behandeln. Dadurch kann der Krankheitsverlauf bei vielen Patient:innen nicht nur stabilisiert, sondern auch verbessert werden.

Was hat sich auf dem Gebiet der Behandlungsmöglichkeiten bei PAH getan?

Dr. Klose: Früher wurde schrittweise vorgegangen. Das heißt: Wenn der Patient oder die Patientin durch die Behandlung mit einem PAH-Medikament stabilisiert war, haben es die behandelnden Ärzt:innen so lange bei dieser bestehenden Therapie belassen, bis eine Verschlechterung eintrat. Erst dann wurde ein weiteres Medikament hinzugenommen.

Heute orientieren sich die Ärzt:innen vor allem am Risikoprofil der Patient:innen. Das bedeutet: Sie erfassen von Beginn an die Schwere der Erkrankung sowie das individuelle Risiko des Einzelnen, an dieser Erkrankung Schaden zu nehmen beziehungsweise zu sterben. Das kann bedeuten, dass bereits sehr früh, beziehungsweise sofort bei Diagnose der PAH, eine Therapie mit mehreren Medikamenten in Kombination erfolgt.

Insgesamt hat sich bei den Behandlungsmöglichkeiten in den letzten 20 Jahren schon sehr viel getan und wir können von einer deutlichen Verbesserung der (Über-)Lebenserwartung und auch der Lebensqualität sprechen. Ich habe Patient:innen mit PAH, die ich seit Jahrzehnten betreue und ein fast normales Leben führen. Das ist ein Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen bei der Entwicklung neuer Medikamente und neuer Therapie-Philosophien sowie letztlich beim Aufbau von Expertenzentren. Besonders letzteres hat dazu beigetragen, dass Patient:innen heute ganzheitlich behandelt werden können.

Wie wirkt sich PAH auf den Alltag und die Lebensqualität der Patient:innen aus?

Dr. Klose: Ich muss natürlich sagen, dass Lungenhochdruck auch weiterhin eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung ist, die immer noch als unheilbar gilt. Das hat selbstverständlich einen sehr großen Einfluss auf die Patient:innen selbst, aber auch auf die Familie, Angehörige und das gesamte soziale Umfeld. Wir haben deshalb auch immer als Therapieziel im Auge, diesen Einfluss auf den Lebensalltag der Patient:innen durch die richtige Behandlung zu verringern.

Medikamente sind ein zentraler Eckpfeiler der Therapie. Wichtig ist darüber hinaus, ein Team um die Patient:innen herum aufzubauen, das die medikamentöse Therapie unterstützt. Dazu gehört etwa die Pflegekraft, die sich direkt um die Erkrankten kümmert. Aber auch der Sozialdienst, der sich um finanzielle und gesellschaftliche Aspekte kümmert, Psycholog:innen, Psychosomatiker und Sporttherapeut:innen. Wir versuchen, die Patient:innen ganzheitlich aufzufangen. Diese sogenannten supportiven Maßnahmen sind um die medikamentöse Behandlung im Zentrum der Therapie herum angeordnet und sollen den Patient:innen die bestmögliche Unterstützung bieten. Unser vorrangiges Ziel ist es, die körperliche Belastbarkeit und damit die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Sie sprechen bei den Therapieoptionen von früher und heute – seit wann ist PAH überhaupt behandelbar?

Dr. Klose: Die ersten Behandlungsversuche mit allgemein verfügbaren Arzneimitteln gab es etwa 1995, also vor rund 25 Jahren. 2002 wurde das erste spezielle PAH-Medikament zugelassen. Seitdem wurde PAH besser erforscht und es kamen nach und nach weitere Therapieoptionen hinzu. Dabei war die schrittweise Herangehensweise bei der medikamentösen Behandlung bis etwa 2014/2015 Standard in der PAH-Therapie. Ab dann begann die Umstellung auf eine Therapiestrategie, bei der bereits früh mit mehreren PAH-Medikamenten kombiniert behandelt wird. Unterm Strich wird immer noch ein Großteil der Patient:innen erst sehr spät oder gar nicht mit einer Kombinationstherapie behandelt. Das gilt es unbedingt zu ändern und wir sind prinzipiell auf einem guten Weg.

Was können die Patient:innen selbst tun, um ihren Alltag zu erleichtern?

Dr. Klose: Der allererste Schritt ist sicherlich, sich mit seiner Erkrankung auseinanderzusetzen, sie anzunehmen und mit ihr zu leben. Das bedeutet, auch Patient:innen selbst müssen sich informieren. Es gibt heute zu diesem Zweck gute Möglichkeiten und Plattformen. Hervorzuheben ist meiner Ansicht nach besonders die Selbsthilfevereinigung pulmonale hypertonie, kurz ph e.v., bei der man Hilfe auf verschiedenen Ebenen findet. Patient:innen können sich dort zusammenschließen und Gleichgesinnte treffen, die zum Beispiel auch vorleben, wie gut es laufen kann.

Darüber hinaus haben Patient:innen viele Möglichkeiten mitzuwirken. Das beginnt bei der sogenannten Compliance, also der Einsicht, dass die Medikamente regelmäßig gemäß Abstimmung mit dem Arzt oder der Ärztin eingenommen werden müssen. Wir schulen unsere Patient:innen, damit sie zwischen den Kontrollterminen ihre Erkrankung auch ein bisschen in die eigene Hand nehmen können. Patient:innen können zum Beispiel ergänzend zur Betreuung durch den Arzt oder die Ärztin, selbst zur Erfassung ihres Erkrankungsverlaufs und zur Einschätzung beziehungsweise Risikobewertung ihrer Erkrankung beitragen. Sie können beispielsweise täglich ihr Gewicht kontrollieren und prüfen, ob es stabil bleibt. Sie können sich selbst aufmerksam beobachten, ob etwa Wassereinlagerungen in den Beinen als Zeichen der Herzschwäche auftreten oder ob sich die eigene Belastbarkeit ändert.

Sie sollten sich auf eine positive Art aktiv mit der Erkrankung auseinandersetzen. Mein Leitsatz für alle Menschen mit Lungenhochdruck ist: Wer rastet, der rostet. In Absprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin aktiv zu bleiben, ist eine ganz wichtige Säule der Therapie. Denn wenn Patient:innen nicht in Gang bleiben und ihren Kreislauf in Schwung halten, erschwert das die medikamentöse Kontrolle der Erkrankung.

Vielen Dank für das Gespräch Herr Dr. Klose!

Sie möchten weitere Informationen? Auf dem Webportal „Janssen With Me“ können sich Betroffene und ihre Angehörigen sowie Menschen mit Verdacht auf Lungenhochdruck über die verschiedenen Aspekte der Erkrankung informieren sowie Anlaufstellen für weitere Hilfen und Unterstützungsangebote finden.

Autoimmunkrankheiten wie systemische Sklerose können der Auslöser für Lungenhochdruck sein. Informiere Dich auf „Janssen With Me“

Ein angeborener Herzfehler kann der Auslöser für Lungenhochdruck sein. Informiere Dich auf „Janssen With Me“

Lungenhochdruck ist eine Krankheit, die kein Alter kennt und jede Generation treffen kann. Informiere Dich auf „Janssen With Me“

Lungenhochdruck ist eine Erkrankung, die unabhängig von schlechten Gewohnheiten auftritt. Informiere Dich auf „Janssen With Me“

Lungenhochdruck ist eine Erkrankung, die unabhängig vom Lebensstil auftritt. Informiere Dich auf „Janssen With Me“

Lungenhochdruck ist eine noch relativ unbekannte Lungenerkrankung und wird daher oft zu spät diagnostiziert. Informiere Dich auf „Janssen With Me“