Herr Prof. Schubert, Herr Prof. Stelter, Sie arbeiten beide intensiv an unterschiedlichen Batterietechnologien. Wieso eigentlich?

Schubert: Batterien leisten einen ent-scheidenden Beitrag zur Energiewende. Wir brauchen stationäre Speicher, um Fluktuation bei Wind- und Solarenergie abzufangen, damit es auch Strom gibt, wenn es dunkel ist und Flaute herrscht. Und natürlich beruht Elektromobilität auf Batterien. Hinzu kommen viele andere Anwendungen für elektrische Energiespeicher, von tragbaren Geräten bis hin zu medizinischen Sensoren.

Stelter: Insgesamt werden wir in Deutschland mindestens vier bis fünf Terawattstunden permanente Speicherkapazität brauchen, um Energie aus erneuerbaren Quellen verfügbar zu halten. Diese Menge lässt sich mit Lithiumbatterien, die bislang vor allem zum Einsatz kommen, niemals decken. Es gibt schlicht nicht genug Lithium. Deshalb müssen wir neue Optionen nutzen.

An welchen Optionen forschen Sie?

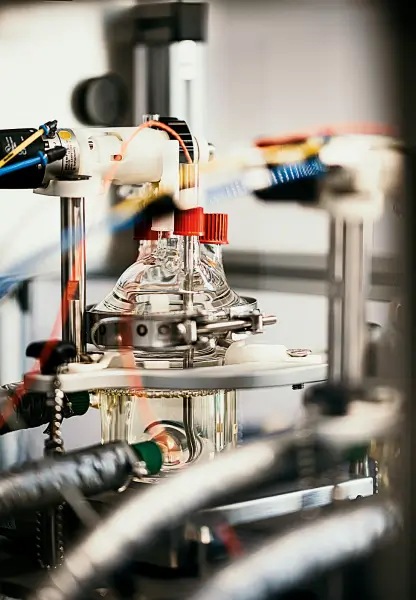

Schubert: Ich arbeite in Jena mit organischen Molekülen und Polymeren, also mit Kunststoffen. Wir bauen daraus elektrochemische Energiespeicher, darunter sogenannte Redox-Flow-Batterien und leichte, druckbare Dünnfilmbatterien. Sie nutzen keine seltenen Erden, keine Metalle. Ihr CO2-Fußabdruck ist wesentlich kleiner als jener der heutigen Lithiumbatterien, die zudem Kobalt enthalten.

Stelter: Ich bin am anderen Ende des Spektrums unterwegs, bei anorganischen Werkstoffen. Wir beschäftigen uns mit Natriumbatterien in verschiedensten Ausprägungen. Dabei geht es um Metalle, aber das Ziel ist das gleiche wie bei Ulrich Schubert: Wir wollen raus aus der Abhängigkeit von Problemwerkstoffen wie Kobalt und Lithium – und das zu möglichst niedrigen Kosten.

Auf welche Anwendungen zielen die neuen Speichertechnologien ab?

Schubert: Bei kleinen Anwendungen wie Solar-Balkonkraftwerken können die neuen Batterien noch nicht mit Lithiumbatterien konkurrieren, die seit 40 Jahren entwickelt sind. Aber Lösungen für sehr große Speicher sind möglich, etwa für Offshore-Windkraftwerke. Diese könnten damit auch bei Flaute konstant Strom liefern, so wie bislang Kohlekraftwerke. Dafür müsste man sonst Millionen von Lithiumbatterien zusammenpacken. Damit könnte man anfangen, oder auch mit Solarfeldern. Und am Ende will jedes Quartier, idealerweise vielleicht jeder Hausbesitzer, auf diese Weise halbwegs autark werden. Unsere Dünnfilmbatterien wiederum eignen sich für Sensoren aller Art, etwa bei medizinischen Anwendungen direkt am Körper.

Welche Rolle spielt Elektromobilität für die Batterieentwicklung?

Stelter: Sie ist momentan der wichtigste Treiber. Die Autohersteller wollen nicht dauerhaft von Problemmaterialien und bestimmten Produktionsländern abhängig sein. Das zweite Ziel ist es, E-Mobilität kostengünstiger zu machen. Noch können sich breite Bevölkerungsschichten diese Autos nicht leisten. Natriumbatterien können das ermöglichen.

Wieso?

Stelter: Weil sie aus sehr günstigen und hochverfügbaren Rohstoffen bestehen. Sie brauchen Kochsalz, davon gibt es allein in Thüringen 120 Millionen Tonnen. Daneben ist Blech und Nickel beziehungsweise Eisen enthalten. Das alles ist nachhaltig und gut recycelbar. Die reinen Materialkosten liegen bei ungefähr 40 Euro pro Kilowattstunde.

„Wir haben volkswirtschaftlich nichts davon, wenn wir die Speicher nur importieren“ – Prof. Dr. Ulrich S. Schubert

Was kosten Lithiumbatterien?

Stelter: Wenn sehr große Automobilhersteller Lithiumzellen einkaufen, zahlen sie ungefähr 120 Euro pro Kilowattstunde. Mit einfachen Zellen kann man vielleicht knapp unter 100 Euro kommen. Bei Natriumbatterien haben wir also noch Luft für Fertigung, Automation, Energie, Löhne. Wir könnten insgesamt deutlich unter 100 Euro bleiben. Die Technik funktioniert, nun müssen wir beweisen, dass auch mehrere Millionen dieser Zellen herstellbar sind. Mit unseren Forschungsmöglichkeiten produzieren wir momentan ein paar Tausend Zellen.

Schubert: Auch Kunststoffe sind günstig, aber nur in großen Produktionsmengen. Wenn ich ein Kilo eines besonderen Kunststoffes herstelle, zahle ich vielleicht 100 000 Euro dafür. Wenn ich 50 Millionen Tonnen produziere, kostet das Kilo 50 Cent. Es gibt das Potenzial, preislich weit unter Lithium zu kommen. Aber erst, wenn die Menge stimmt. Dazwischen liegt ein Tal des Todes: Wir müssen Firmen finden, die hohe Investitionen stemmen wollen. Das ist eine große Herausforderung.

Eignen sich organische Batterien denn auch für E-Autos?

Schubert: Nein, denn wenn wir in Kunststoffen Energie speichern, braucht es mehr Volumen, weil die Dichte von Kunststoffen klein ist. Aber sie eignen sich gut als stationäre Energiespeicher. Damit wiederum können die Menschen ihr E-Auto versorgen: Wer Solarzellen auf dem Dach hat und tagsüber unterwegs ist, braucht Energiespeicher, um nachts das Fahrzeug zu laden. Insofern ergänzen sich Natriumbatterien und organische Speicher sehr gut.

Warum sind die Kosten so wichtig?

Stelter: Der Preis ist entscheidend für die Akzeptanz. Denken Sie an einen Busunternehmer. Er hat eine Photovoltaikanlage und will Elektrobusse nachts über eine stationäre Batterie laden. Es reicht also völlig, wenn sie binnen vier bis sieben Stunden lädt. Dafür muss sie gnadenlos kostengünstig sein, damit sich die E-Mobilität für den Unternehmer lohnt. Wenn er heute dafür Container aus Lithiumbatterien nutzt, müsste er mit etwa 800 bis 900 Euro pro Kilowattstunde rechnen. Das ist mindestens um das Doppelte zu teuer.

Schubert: Das gilt für jeden Bereich. Menschen zahlen viel Geld für ein neues Smartphone, wenn es ein paar Features mehr hat. Aber sie wollen nicht viel dafür bezahlen, dass der Akku doppelt so lange hält. In der Medizin ist es ähnlich. Mit unseren druckbaren Batterien lassen sich beispielsweise Pflaster mit Sensoren versorgen, die wichtige Vitaldaten erfassen. Aber wenn das 1000 Euro kostet, wird es sich nicht verkaufen, selbst wenn das nachhaltig ist und zehn Jahre hält.

Stelter: Jede Anwendung hat andere Anforderungen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir die ganze Bandbreite von Batterietechnologien bearbeiten. Günstig müssen sie alle sein.

Schubert: Aber die Wertschöpfung muss auch in Deutschland stattfinden. Wir haben volkswirtschaftlich nichts davon, wenn wir die Speicher nur importieren.

Wäre es denn möglich, das alles hierzulande herzustellen?

Schubert: Deutschland ist immer noch führend in der Chemieindustrie. Diese Industrie kann auch organische Batterien herstellen. Dafür müssen wir aber unsere Energiepreise in den Griff bekommen, denn die chemische Herstellung ist teuer.

Stelter: Wir haben bereits einige Tausend Natriumbatterien produziert. Der nächste Schritt ist der Aufbau einer Fertigungsstätte. Auch dafür haben wir bereits einen Investor, sodass wir in Deutschland Natriumbatterien in großen Mengen herstellen können. Allerdings muss uns bewusst sein, dass diese auch für China strategisch interessant sind, weil das Land nicht über Lithium verfügt, aber bei der E-Mobilität Weltmarktführer werden will. In China gibt es mittlerweile sieben Firmen, die diese Batteriezellen herstellen. Zwei davon haben auch schon Autos gebaut, das hat Deutschland kalt erwischt. Zum Glück hat Thüringen klug gehandelt und früh genug eine regionale Forschungsgruppe finanziert. Das ermöglicht uns die Arbeit an Natriumbatterien.

Kann Deutschland China in der Batterieentwicklung überhaupt noch Paroli bieten?

Stelter: Mit Kreativität und Systemkompetenz können wir lange mithalten. Die Frage ist, ob wir das auch bei langfristigen Ressourcen und Geld schaffen. Aber klar ist auch: China ist nicht unser Feind. Wir arbeiten auch mit CATL zusammen, dem größten chinesischen Batteriehersteller. Er hat in Thüringen sein erstes europäisches Werk eröffnet.

„Wir wollen raus aus der Abhängigkeit von Kobalt und Lithium – und das zu möglichst niedrigen Kosten“ – Prof. Dr. Michael Stelter

Ein Zufall?

Stelter: Sicher nicht. Neben anderen Gründen ist es für CATL attraktiv, dass es in Thüringen weltbeste Batterieforschung gibt. Wir brauchen CATL nicht zu erklären, wie eine Lithiumbatterie hergestellt wird. Aber sie profitieren vom wissenschaftlichen Hinterland. Viele junge Menschen, die wir im CEEC Jena ausgebildet haben, arbeiten nun bei CATL in Arnstadt. Und sie helfen mit, dass auch deutsche Zulieferer Zugang zu dieser Firma finden.

Stärken Sie damit nicht die Konkurrenz aus China?

Stelter: Ich kann nichts Schädliches daran finden, wenn wir deutschen Unter-nehmen mit Wertschöpfung in Thüringen den Weg in diesen Markt hineinbahnen. Und wir arbeiten lieber gut mit chinesischen Unternehmen zusammen und lernen sie kennen, als uns abzuschotten. Wir können uns durchaus etwas von der chinesischen Herangehensweise abgucken, von ihrer „Can do“-Attitüde. Die gehen hin und machen das und sind viel mutiger, viel risikobereiter.

Einmal abgesehen davon, wer künftig die meisten Batterien herstellt: Was soll aus den Abermillionen Energiespeichern werden, wenn ihre Haltbarkeit am Ende ist?

Schubert: Noch erlaubt es sich die Welt, dass Lithium, allein sieben Kilo davon in einem Tesla, nicht recycelt wird. Daran wird nun gearbeitet, denn je mehr Batterien es gibt, desto wirtschaftlicher ist es.

Stelter: Es ist am Ende sogar unabdingbar, weil die Rohstoffe so knapp sind. Das Batterierecycling ist auch Forschungsgegenstand in meinem Bereich. Es ist technisch bereits möglich, Lithium thermisch zu recyceln, also im Hochofen. Das ist aber nicht sinnvoll, weil man enorm viel fossile Energie verwenden müsste, um Lithium zurückzugewinnen. Künftige Verfahren werden umweltschonend sein, hauptsächlich wasserbasiert.

Schubert: In Thüringen wird über Investitionen in Batterierecyclinganlagen nachgedacht. Dafür braucht es aber Menschen mit passender Ausbildung, die mit den Batterien umgehen können und dürfen. Wir an der Universität Jena bilden solche Fachkräfte aus, um diese Kompetenzen im Land aufzubauen.

Wie sieht es in Ihrem Forschungsbereich grundsätzlich mit Nachwuchs aus?

Stelter: Das ist ein wichtiges Thema. Sowohl mit Blick auf die Verbraucher als auch mit Blick auf künftige Studierende gilt: Unsere Entwicklungen und Technologien müssen cool sein. Wir wollen unsere Studiengänge und Modulangebote so gestalten, dass junge Menschen gerne an die Universität Jena kommen. Wir haben hier ein super Forschungsumfeld und eine klare Message: Wir sind die Coolen, wir arbeiten daran, Menschheitsprobleme zu lösen!

Schubert: Wichtige Verbündete sind Lehrer aus mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächern aus ganz Deutschland, die ich regelmäßig ans Zentrum für Energie und Umweltchemie in Jena einlade. Sie sind es, die ihre Schüler mitnehmen und begeistern.

Wie war es bei Ihnen selbst? Warum haben Sie sich für Jena entschieden?

Schubert: Jena ist seit 150 Jahren durch Technologie und Wissenschaft geprägt. Die Stadt hat nur 110 000 Einwohner, aber eine Universität, eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ein großes Universitätsklinikum, zwölf außeruniversitäre Forschungsinstitute sowie die Hightech-Industrieunter-nehmen Zeiss und Jenoptik. Es gibt hier die zweithöchste Zahl an Patentanmeldungen pro Einwohner, kurze Wege und eine extrem technologieaffine Bevölkerung. Ich werde tatsächlich auf der Straße oder im Restaurant auf neue Batterieentwicklungen angesprochen. Es ist toll hier.

Stelter: Auch mir macht Thüringen aus verschiedenen Gründen einfach Spaß. Über den reinen Technologietransfer hinaus kann ich hier einiges mit anschieben, auch die gesellschaftliche Akzeptanz von Transformationstechnologien. Und ich schätze es sehr, dass die Entscheidungswege in Thüringen kurz sind. Hier wird schneller und strategischer gehandelt als in anderen Bundesländern. Das flutscht einfach.