Gürtelrose

NervenerkrankungimSchatten

Fast jeder Dritte ist in Deutschland von Gürtelrose betroffen. Trotzdem wird die Nervenerkrankung wenig ernst genommen. Was viele unterschätzen: Hinter den langen Leidenswegen der Patientinnen und Patienten steckt auch eine wachsende Belastung für die Sozialkassen.

Bitte scrollen

Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 400.000 Menschen an Gürtelrose, medizinisch Herpes Zoster. Ab dem 60. Lebensjahr steigt die Anzahl der Gürtelrose-Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung deutlich. Ein Prozent der Über-60-Jährigen erkrankt laut einer aktuellen Studie der Krankenkasse Barmer jährlich an Gürtelrose. Unter den über 85-Jährigen hatten sogar schon 50 Prozent die Krankheit. Doch auch bei den Jüngeren steigen die Fallzahlen. Hinzu kommt: Nach einer Erkrankung werden Betroffene nicht immun. Die Krankheit kann immer wieder ausbrechen.

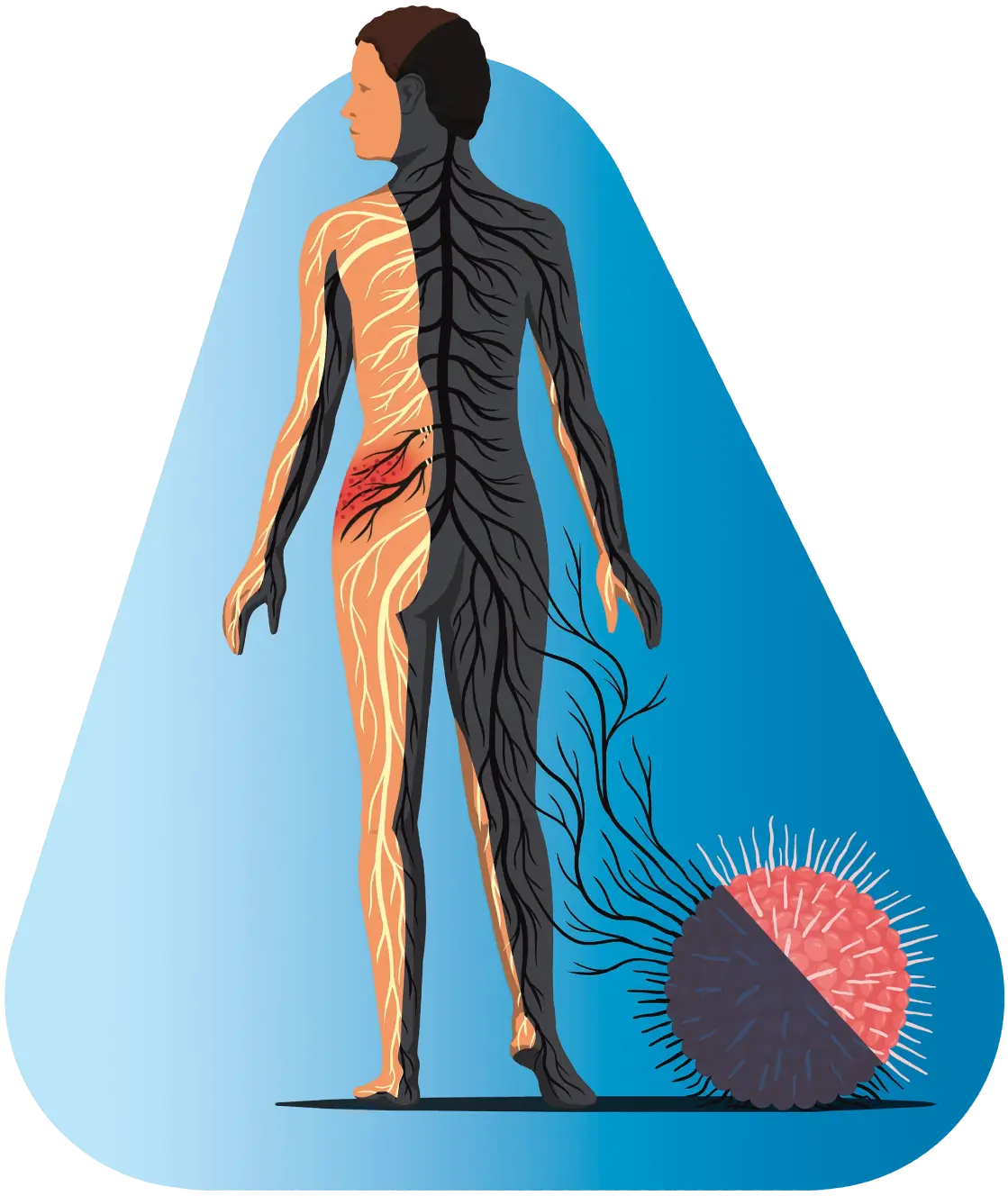

Damit zählt die Gürtelrose zu den häufigen Erkrankungen in Deutschland. Und sie ist wohl eine der unterschätztesten. Denn Herpes Zoster ist keine harmlose Haut- sondern eine ernstzunehmende Nervenerkrankung. Dies zeigt sich im Krankheitsverlauf: Das Virus bahnt sich seinen Weg entlang der Nervenfasern zur Haut und verursacht dort die charakteristischen roten, brennenden Pusteln. Weil diese in den meisten Fällen im Bereich rund um den Gürtel auftreten, wird Herpes Zoster im Volksmund Gürtelrose genannt. Doch schlimmer als der Ausschlag sind die oft quälenden Nervenschmerzen, die mit einer Krankheit einhergehen. Sie halten oft über mehrere Wochen an, in einigen Fällen sogar über Monate oder gar Jahre.

Auslöser für Gürtelrose sind die Varizella Zoster-Viren, die nach der initialen Infektion die als Kinderkrankheit bekannten Windpocken verursachen. Mehr als 95 Prozent der heute Erwachsenen in Deutschland tragen diese Viren nach einer überstandenen Windpocken-Erkrankung im Kindesalter in sich. Da das Immunsystem die Viren nicht komplett aus unserem Körper entfernen kann, schlummern diese nach der Windpockeninfektion in den Nervenknoten am Rückenmark und werden vom Immunsystem in Schach gehalten. Wird dieses allerdings durch Alter, psychischen Stress, zu viel UV-Strahlung oder auch chronische Krankheiten geschwächt, können die Viren wieder aktiv werden und zur Gürtelrose führen. Etwa 60 Prozent der über 50-Jährigen sind von chronischen Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen wie Asthma betroffen. Sie haben damit auch ein erhöhtes Risiko, an Gürtelrose zu erkranken.

Beate

„Ich habe noch nie zuvor so eine Art von Schmerz gefühlt“

Carola

„Ich bin vier Wochen nicht aus dem Haus gegangen“

Jens

„Ich habe mich nicht in Gefahr gefühlt, weil ich zu jung war.“

Belastung für den Körper

Ein Gürtelrose-Ausbruch ist eine große Belastung für den Körper. Das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt ist in den ersten Wochen nach der Gürtelrose um mehr als die Hälfte erhöht. Eine Gürtelrose am Auge (Zoster ophthalmicus) kann sogar zur Erblindung führen. Schwindel und Hörminderung können ebenfalls auftreten, wenn das Ohr betroffen ist (Zoster oticus). Fast jeder Dritte Gürtelrose-Erkrankte leidet auch nach der akuten Erkrankung noch an Komplikationen wie starken Nervenschmerzen. Diese Post-Zoster-Neuralgie ist die häufigste Spätfolge der Gürtelrose. Hinzu kommt: Etwa zehn Prozent der Betroffenen erkranken ein zweites Mal an Herpes Zoster. Laut einer amerikanischen Studie sind davon besonders Frauen über 50 und immungeschwächte Personen zum Beispiel mit Diabetes, Asthma, COPD oder anderen chronischen Krankheiten betroffen.

Bei einer Gürtelrose-Erkrankung kommt es auf eine schnelle Behandlung an. Die typischen brennenden Schmerzen können sich bereits Tage vor der Bläschen-Bildung bemerkbar machen. Hinzu kommen Jucken, Berührungsüberempfindlichkeit und ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Fieber und Abgeschlagenheit. Wer diese Symptome bemerkt, sollte schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen. Therapeutische Maßnahmen sollten innerhalb von 72 Stunden nach Ausbruch der ersten Symptome eingeleitet werden. Behandelt wird mit antiviralen Tabletten oder bei schwereren Verläufen mit Infusionen in einer Klinik. Ihre Wirkung ist umso besser, je schneller sie nach den ersten Symptomen zum Einsatz kommen.

Herausforderung für das Gesundheitssystem

Die Gürtelrose-Fälle nehmen seit Jahren zu. Eine Abfrage im Rahmen einer Studie des Uniklinikums Essen beim Statistischen Bundesamt ergab: Die Anzahl der vollstationär behandelten Patienten mit der Hauptdiagnose Zoster stieg in deutschen Krankenhäusern zwischen 2009 und 2019 um fast 60 Prozent an. Auffällig ist, dass nicht nur die Fälle in der Altersgruppe über 60 mehr werden, was sich mit einer immer älter werdenden Gesellschaft begründen ließe. Die Erhebung ermittelte den höchsten relativen Anstieg in der Gruppe der 21 bis 40-Jährigen. Die Studienautoren nennen UV-Strahlen, die das Immunsystem schwächen als mögliche Ursache - mehr Sonnenstunden durch den Klimawandel und zusätzlich das entsprechende Freizeitverhalten der Jüngeren. Fast 30.000 Gürtelrose-Patienten gab es 2019 in deutschen Krankenhäusern und auch außerhalb der Krankenhäuser steigen die Fallzahlen. Laut Barmer-Studie stieg die jährliche Anzahl der unter-60-jährigen mit einer Gürtelrose-Diagnose um mehr als drei Prozent über den Zeitraum von 2018 bis 2023 an. Die Krankheit wird damit zunehmend zu einer Belastung für das Sozialsystem.

Studien zu konkreten Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in Deutschland gibt es zwar nicht, wohl aber eine Studie aus Österreich, aus der sich auch für Deutschland Schlüsse ziehen lassen. Das Economica Institut für Wirtschaftsforschung hat die Folgen des massiven Anstieges der Gürtelrose-Fälle für Österreich untersucht. Hintergrund ist, dass die seit einiger Zeit verfügbare Impfung in Österreich zwar ab 50 Jahren empfohlen, nicht aber von den Krankenkassen übernommen wird. Die steigende Zahl der stationär Behandelten mit durchschnittlich acht Krankenhaustagen, die unüberschaubaren Kosten der ambulanten Behandlungen und die Kosten der Krankmeldungen sind laut Experten eine erhebliche Belastung für das österreichische Gesundheitssystem. Eine Kostenübernahme der Impfung würde für das Land im Fall der Bevölkerung ab 50 Jahren eine ähnliche finanzielle Entlastung bedeuten wie durch die Influenza-Impfungen in der gesamten Bevölkerung - mit dem Unterschied, dass gegen Gürtelrose nicht jährlich aufgefrischt werden müsse. Hinzu kommt die Behandlung von Folgeerkrankungen und Spätfolgen.