Vertrauen in die Zukunft schaffen

KI gewinnt in der Medizin eine immer größere Bedeutung

Künstliche Intelligenz (KI) dringt zunehmend in alle Bereiche der Gesellschaft vor und selbst jenen, die dem technologischen Wandel kritisch gegenüberstehen, dürfte inzwischen klar sein, dass sie nicht wieder verschwinden wird. Ganz im Gegenteil steht die Welt erst am Anfang einer grundlegenden Transformation, die wahrscheinlich noch größer sein wird als die zur Zeit der Industriellen Revolution.

Auch in der Medizin führt mittelfristig kein Weg an KI vorbei. Obwohl medizinisches Fachpersonal in Deutschland grundsätzlich optimistisch eingestellt ist, dass der Einsatz von KI die Patientenversorgung verbessern kann, zeigen die Ergebnisse des Future Health Index 2025 eine wesentliche Vertrauenslücke im internationalen Vergleich. Aufseiten der Patientinnen und Patienten ist es ähnlich. Allerdings sind sie deutlich skeptischer, wenn es um Verbesserungspotenziale durch KI in der Medizin geht. Die Befragung, die von Philips in 16 Ländern durchgeführt wurde, zeigt, dass das Vertrauen in KI auf Fachkräfteseite besonders bei komplexeren Anwendungen wie der Triage oder der Erstellung individueller Behandlungspläne deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt liegt. Das passt auch zum Gesamtbild: Während administrative Aufgaben wie Terminvereinbarungen oder das Einchecken von Patientinnen und Patienten eher akzeptiert werden, sinkt die Zustimmung bei sensibleren Einsatzbereichen.

Hilfe bei Dokumentation und Verwaltung

„Ich kann grundsätzlich verstehen, dass bei vielen Medizinerinnen und Medizinern sowie bei Patientinnen und Patienten große Unsicherheit in Bezug auf KI herrscht“, sagt Professorin Judith Simon vom Deutschen Ethikrat. „Kaum jemand kann nachvollziehen, wie KI überhaupt arbeitet – wie soll man dann den Ergebnissen vertrauen? Gleichzeitig haben die Menschen Angst, dass bald nur noch Maschinen über sie und ihre Gesundheit entscheiden, und das will eigentlich niemand.“

„Kaum jemand kann nachvollziehen, wie KI überhaupt arbeitet – wie soll man dann den Ergebnissen vertrauen?“

Prof. Dr. phil. Judith Simon, Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Vor allem gelte es zu differenzieren, welche Art von KI überhaupt für welche Aufgaben eingesetzt wird. „Gerade im administrativen Bereich kann KI unglaublich hilfreich sein“, betont Professor Christoph U. Herborn, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums Dessau und Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für KI in der Medizin (DGKIMED). „Das Schreiben von Arztbriefen oder die Patientendokumentation sind enorme Zeitfresser. Wenn diese Arbeit wegfiele, weil der Computer das für uns erledigt, hätten wir auf einmal viel mehr Zeit für unsere Patientinnen und Patienten. Leider hinken wir in Deutschland bei der Einführung moderner IT-Lösungen hinterher, die USA und unsere europäischen Nachbarn sind schon viel weiter.“

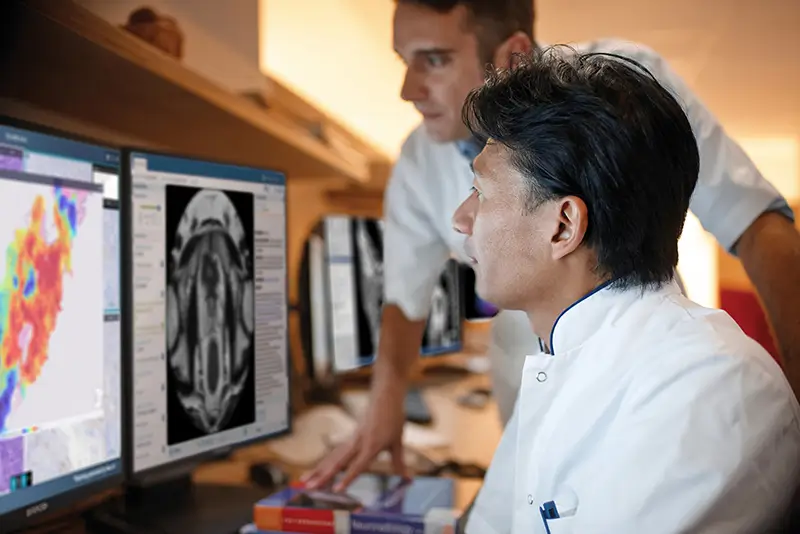

Vertrauenslücke in Diagnostik und Therapie

Und wie sieht es bei KI in Diagnostik und Therapie aus? Die Möglichkeiten sind ohne Zweifel immens, betont Professor Herborn. „Es gibt zahllose gute Ansätze; vor allem Radiologie, Pathologie und Dermatologie können enorm von KI-Lösungen profitieren. Spannend finde ich zudem eine sprachbasierte Früherkennung von Menschen mit Risiko für Morbus Parkinson oder Diagnostik über eine Irisanalyse – in beiden Fällen existieren KI-Modelle, die exzellente Ergebnisse liefern können.“ Herborn vergleicht die Modelle mit dem Autopiloten beim Flugzeug, dem man sich heutzutage ganz selbstverständlich anvertraut. „Der menschliche Pilot ist in der Regel nur bei Start und Landung sowie bei schweren Turbulenzen gefragt. Warum sollte dies bei der einen oder anderen medizinischen Tätigkeit mittelfristig anders sein?“

„Eine KI ist letztlich nur ein Werkzeug – aber eben eines, das viele Dinge verlässlicher und unabhängiger von der äußeren Umgebung oder der Uhrzeit erledigen kann.“

Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums Dessau und Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für KI in der Medizin (DGKIMED)

Der entscheidende Faktor beim Autopiloten ist die menschliche Entscheidungshoheit und so sollte es auch für die Medizin gelten. „Natürlich werden Ärztinnen und Ärzte immer zugegen sein, etwas anderes steht bei all meinen Kolleginnen und Kollegen nie zur Debatte“, bekräftigt Herborn. „Eine KI ist letztlich nur ein Werkzeug – aber eben eines, das viele Dinge verlässlicher und unabhängiger von der äußeren Umgebung oder der Uhrzeit erledigen kann.“ Eine proaktive Kommunikation dieser Aspekte in Richtung Patientinnen und Patienten wäre eine Möglichkeit, auch in dem Einsatzfeld Diagnostik und Therapie das Vertrauen in die Technologie zu erhöhen.

Nicht ganz so einfach ist es, wenn die KI direkt mit Patientinnen und Patienten agiert. Die KI wird auf dem Markt immer menschlicher gemacht, was zu einigen unerwarteten Interaktionen zwischen Mensch und Maschine führt. „Die Fähigkeit der Chatbots, sich sprachlich gut auszudrücken, suggeriert eine Form von Verständnis oder gar Empathie, welche diese Software nicht hat“, erläutert Professorin Simon. So fragen immer mehr Menschen Chatbots in allen möglichen Situationen um Rat, auch bei psychischen Krisen, bei Ängsten, Depressionen und Verlusten. Die KI ist eben ständig verfügbar, ein Therapeut dagegen oft schwer erreichbar. Doch gerade labile Menschen können durch falsche Antworten noch weiter aus dem Gleichgewicht gebracht werden, zumal Chatbots aufgrund ihrer Programmierung eher die Positionen der Nutzer bestätigen, als ihnen zu widersprechen. „Es ist schon absurd, dass Menschen der Nutzung von KI-basierter Software in der Diagnostik nicht vertrauen, obwohl gerade geprüfte Software dort ein Gewinn sein kann, während sie gleichzeitig frei verfügbaren, aber für Psychotherapie überhaupt nicht zugelassenen Systemen wie ChatGPT übermäßig viel Vertrauen entgegenbringen, allein weil deren Textausgabe so menschenähnlich daherkommt“, sagt Simon dazu.

Implementierung Schritt für Schritt

Das Verfügbarmagchen von Patientendaten im klinischen IT-Ökosystem ist und bleibt komplex. Medizinische Fachkräfte verlieren regelmäßig viel Zeit, weil Patientendaten unvollständig oder schwer zugänglich sind. Dazu kommt, dass der Aufbau von digitalen Strukturen und die Integration von KI ebenfalls Kapazitäten und den konsequenten Willen aller Beteiligten brauchen. Das ist nicht immer leicht und kann zu Überlastung und Frust führen.

4 von 5

medizinische Fachkräften haben aufgrund von Problemen mit unvollständigen oder nicht zugänglichen Patientendaten klinische Zeit verloren.

Mehr als

ein Drittel

davon verlieren mehr als 45 Minuten klinische Zeit pro Schicht.

Das entspricht:

>4 Arbeitswochen

pro Jahr, die je Gesundheitsfachkraft verloren gehen,

Kein Wunder, sagt Healthcare-Unternehmer und DGKIMED-Vorstandsmitglied Nicolas Weber. „Viele haben schlichtweg schlechte Erfahrungen mit Computerprogrammen im Klinikalltag gemacht und sind ganz froh, wenn mal alles einigermaßen funktioniert. Ein anderes System aufzusetzen, ist ein unglaublicher Aufwand und deshalb wird diese Aufgabe immer weiter aufgeschoben.“ Dabei könne sich Deutschland gerade das nicht leisten. Vielmehr schlägt Weber ein Konzept der kleinen Schritte vor: „Man könnte doch erst einmal anfangen, KI flächendeckend in die Patientenkoordination oder das Verfassen von Arztbriefen zu integrieren. Eine elektronische Patientenakte mit 100 PDF-Dateien können Sie ansonsten ja ohnehin kaum noch erfassen.“ Und in der Diagnostik? Lohnt sich ein differenzierter Blick. „Es geht nicht darum, KI überall einzubinden, sondern nur in den 80 Prozent der Fälle, in denen sie zu 100 Prozent ein Fortschritt ist. Das müssen wir allerdings auch entsprechend transparent gestalten.“ Zum Beispiel mit einem Zusatz „unterstützt durch KI“ unter allen entsprechenden Befunden, wie ihn unter anderem Professor Herborn vorschlägt.

„In 80 Prozent der Fälle kann KI zu 100 Prozent ein Fortschritt sein.“

Nicolas Weber, Healthcare-Unternehmer und DGKIMED-Vorstandsmitglied

Fachpersonal in der Vermittlerrolle

Letztlich gründet sich jegliche erhoffte Akzeptanz von KI auf einem grundlegenden Verständnis der Möglichkeiten dieser Technologie und einer offenen Kommunikation über selbige. Verlässlichkeit, Erklärbarkeit und Menschlichkeit sind in dem Zusammenhang Schlüsselbegriffe. Zu diesem Schluss kommt auch der Philips Future Health Index 2025, der einige Empfehlungen hinsichtlich der Stärkung des Vertrauens in die KI formuliert. Dazu gehören der Verweis auf repräsentative und vorurteilsfreie Datensätze als Grundlage, eine Innovationsstrategie mit klaren Leitplanken und ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz bei der Implementierung. Insbesondere dem medizinischen Fachpersonal kommt dabei eine zentrale Vermittlerrolle zu, da es das benötigte Vertrauen bei den Patientinnen und Patienten am ehesten herstellen kann. Laut Umfrage sind 48 Prozent der Patientinnen und Patienten optimistisch, dass KI die Gesundheitsversorgung verbessern kann. Deutschlands Gesundheitsfachkräfte hingegen sehen in KI einen wichtigen Schlüssel zur Lösung der bestehenden Herausforderungen. 80 Prozent gehen davon aus, dass diese Technologie die Patientenergebnisse verbessern kann. Dieses Vertrauen und der Optimismus im Gesundheitswesen können entscheidend dazu beitragen, dass KI ihr volles Potenzial entfaltet.

Artikel teilen

Eine Content-Marketing Lösung von REPUBLIC

Vertrauen in KI im Gesundheitswesen aufbauen

Der Future Health Index wird von Philips in Auftrag gegeben und ist die größte globale Umfrage dieser Art, in der die Prioritäten und Perspektiven von mehr als 1.900 Angehörigen der Gesundheitsberufe und mehr als 16.000 Patientinnen und Patienten in 16 Ländern analysiert werden. In seiner zehnten Ausgabe untersucht der Future Health Index 2025, wie innovative Technologien, insbesondere KI, Fachkräfte im Gesundheitswesen in die Lage versetzen können, eine bessere Versorgung für mehr Menschen zu leisten.

Besseren Zugang zu besserer Versorgung

Philips ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie. Seit fast 100 Jahren stellt es Medizintechnik und Gesundheits-IT her und strebt seitdem kontinuierlich danach, das Leben der Menschen mit nachhaltigen Innovationen zu verbessern. Mit Erfolg: 2024 war es im Bereich der Medizintechnik führend bei den Anmeldungen beim Europäischen Patentamt.